Was den Spine beeinflusst

Artikel von Thomas Meine

Beschäftigt man sich mit dem Spine und der entsprechenden Auswahl der Pfeile, muss man erst einmal die verschiedenen Bogenarten voneinander unterscheiden. Je primitiver der Bogen, umso wichtiger wird dieses Element, sieht man einmal davon ab, welch ungleich höhere Treffergenauigkeit bei technischen Bögen verlangt wird, was das wieder relativiert.

Wir lassen hier das Thema Spline außen vor. Der Spine definiert die Durchbiegung des Pfeils unter bestimmter Last auf eine bestimmte Länge der Auflagepunkte. Da dies nicht rundherum gleich ist – selbst bei Carbonmaterial nicht – sind eine Messung und eine entsprechende Ausrichtung unter Berücksichtigung des stärksten Widerstands im Spine (der Spline) ebenfalls wichtig. Das soll aber hier nicht Gegenstand der Betrachtung sein.

Die traditionellen Bögen fangen beim Primitivbogen an (schlimmes Wort, aber so nennt man ihn nun mal). Das heißt konkret, keinerlei Einschnitt für die Pfeilauflage und meist ein Stecken aus einem einzigen Stück Holz. Dann kommen Langbögen, die einen Einschnitt haben (das sogenannte Shelf) und oft aus mehreren Lagen Holz oder zusätzlich aus Carbon- oder Glasmaterial bestehen.

Dabei sollte man wissen, was eigentlich ein Langbogen ist. Geht man nach den Begriffen, die im traditionellen Land der Langbögen verwendet werden, ist unser Langbogen dort der Flat Bow (Flachbogen – verschiedene flache, verleimte Schichten), und das, was wir Primitivbogen nennen, ist der echte Langbogen. Für unsere Zwecke bleiben wir mal beim für uns gewohnten Primitivbogen und Langbogen.

Dann haben wir im traditionellen Bereich den Revurve-Bogen, immer mit Shelf, der konstruktiv bedingt auch eine höhere Energieabgabe hat. Haben wir daran noch Pfeilauflage und Visier, kommen wir in den technischen Bereich.

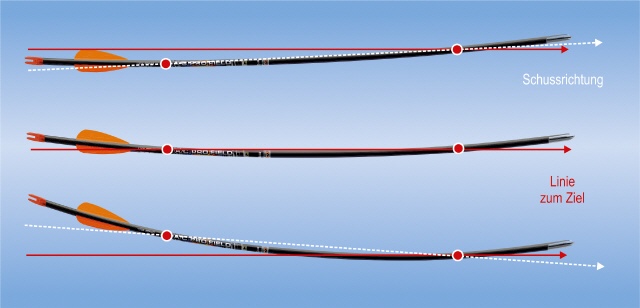

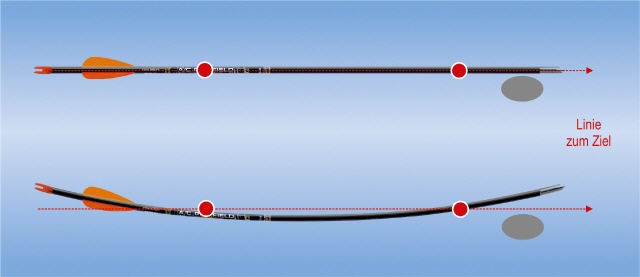

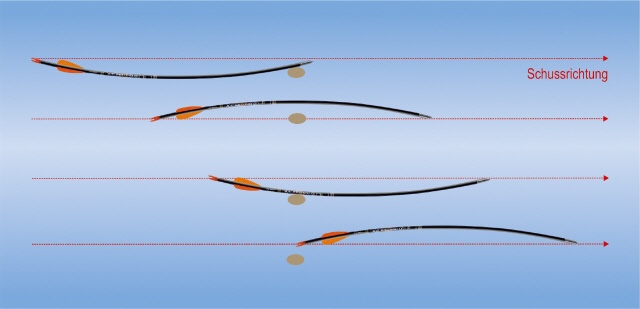

Kurzum: Je weiter der Pfeil von der horizontalen Mitte des Bogens weg liegt, umso wichtiger wird der Spine. Das ist wegen des weiteren Wegs des Pfeils beim Abschuss um den Bogen herum und der zunächst schräg vom Ziel wegweisenden Pfeilrichtung. Nur der richtige Spine garantiert den geraden Weg. Der instinktiv Schütze kann sein Gerät bei Abweichungen von der geraden Fluglinie entsprechend ausrichten. Allerdings funktioniert das nur bei Pfeilen mit identischem Spine und auf die gleiche Entfernung. Der Pfeil biegt sich beim Abschuss um den Bogen herum. In diesem Zusammenhang kennen wir das sogenannte Archers Paradox. Es war ein für lange Zeit unerklärliches Phänomen, dass der Pfeil links vom Bogen weg zeigt (beim Rechtshänder, Linkshänder umgekehrt) und trotzdem geradeaus fliegt, den richtigen Spine vorausgesetzt. Deshalb wurde es auch Paradox genannt – etwas das es eigentlich gar nicht gibt.

Erst mit Entwicklung von Hochgeschwindigkeitskameras konnte man das auch optisch verfolgen und wusste auch bald, dass der Versatz der Sehne beim Finger-Ablass hier einwirkt.

Beim gut abgestimmten Spine ergibt sich folgender Ablauf:

- Der Pfeil biegt sich beim Abschuss mit der Mitte zum Bogen hin, bis er etwa 1⁄3 der Strecke aus dem Bogen heraus zurückgelegt hat.

- Danach setzt sofort eine Gegenbiegung ein. Zusammen mit der Vorwärtsbewegung windet sich der Pfeil so um den Bogen herum und legt ein weiteres Drittel der Strecke zurück.

- Noch bevor dieser den Bogen komplett verlassen hat, biegt er sich wieder mit der Mitte zur Bogenseite. Die Befiederung geht nun, im letzten Drittel des Weges aus dem Bogen, berührungslos am Bogenfenster vorbei.

- Wenn der Pfeil wieder die folgende Gegenbewegung macht, hat er den Bogen komplett verlassen.

- Diese Schwingungen (Oszillationen) nehmen stetig ab, bis sich der Pfeil schließlich, auch mit Unterstützung der Befiederung, ausgerichtet hat.

- Dies gibt der einsetzenden Rotationsbewegung um die eigene Achse mehr und mehr freien Lauf.

Jetzt aber genug dazu. Wir wollen ja wissen, was den Spine außer der Biegesteifigkeit des Pfeilmaterials noch beeinflusst. Bei Holzpfeilen hat man zwar die beste kontinuierlich durchgehende Spineauswahl bei den Schäften, aber nur wenn man lange genug sucht, bei Carbon bekommt man die Biegesteifigkeit nur in größeren Standard-Schritten, dafür untereinander aber homogener.

Bogenspezifische Auswirkungen

Da ist erst einmal der Bogen selbst. Der Spine muss dazu passen. Die Aufschrift z.B. 40# reicht da nicht. Das wäre nur das Zuggewicht bei standardmäßigem 28 Zoll Auszug. Zieht man weniger oder mehr aus, verändert sich auch das Zuggewicht. Hier sprechen wir vom individuellen Wert, das Zuggewicht, das man auf den Fingern hat.

Den eigenen Auszug misst man gewöhnlich mit einem Messpfeil zur Vorderseite des Bogens. Hier gibt es einen AMO-Standard. Bei den Standard 28 Zoll, geht man da von einer Messung von 26 1/4 Zoll hinter dem Mittelteil aus und einer angenommenen Stärke desselben von 1 3/4 Zoll, was zusammen 28 Zoll ergibt. Wer nach der AMO-Tabelle geht und ein von den 1 3/4 Zoll wesentlich abweichendes Mittelteil (größer oder kleiner) hat, misst zum hinteren Teil, wobei 26 1/4 Zoll dann dem 28 Zoll Standard vorne entsprechen, egal wie stark das Mittelteil ist.

Natürlich kann man das Zuggewicht zum Auszug gleich mit der Zuggewichtswaage messen, wenn man eine Zuggewichtswaage nimmt. Das hat allerdings die Schwierigkeit, dass man die Sehne zum korrekten Ankerpunkt ziehen muss, die Hand aber an der Zuggewichtswaage hat, die dann irgendwo hinter den Ohren ist. Am besten erst mit dem Messpfeil den Auszug bestimmen, und dann die Sehne mit der Zugwaage zur Markierung ziehen. Ich möchte das hier am liebsten gar nicht empfehlen. Da habe ich schon Zeitgenossen beobachtet, die den Bogen mit eingelegtem Messpfeil auf der Sehne ausziehen und in der Gegend herumhalten. Ich habe doch gar keinen Pfeil aufgelegt wird dann den erschrocken davonrennenden Umstehenden erklärt.

Zum Bogen gehören auch konstruktive Eigenschaften, welche die Dynamik beeinflussen. Es ist also nicht nur das Zuggewicht entscheidend, sondern auch wie schnell es auf den Pfeil wirkt. Würde man die Kraft einer Hebebühne mit 5 Tonnen Druck auf den Pfeil wirken lassen, so würde der nur vorne herunterfallen, da er nur im Schneckentempo vorwärts bewegt wird.

Auch die Sehne hat großen Einfluss. Dicke Sehnen mit vielen Strängen verlangsamen die Geschwindigkeit. Auch dehnt sich Dacron Material mehr und bringt weniger Power als z.B. Fast-Flight Material, das aber den Bogen stärker belastet; manche vertragen das auch nicht. Puffs oder String-Silencers (Schalldämpfer des Sehnengeräuschs) dämpfen nicht nur den Schall, sondern auch die Dynamik. Das ist nur bei der Jagd von Nutzen, wird aber trotzdem als optische Bereicherung gerne verwendet. Alles, was sonst am Bogen befestigt ist, z.B. Bogenköcher, nimmt Energie auf (und weg), wie auch dicke Mittenwicklungen.

Pfeilspezifische Auswirkungen

Da ist zunächst einmal die Länge des Schafts, denn der bekannte oder ermittelte Spinewert bezieht sich auf eine Standard-Länge von 28 Zoll. Ist der Pfeil länger, biegt er sich logischerweise stärker durch, ist er kürzer, ist es umgekehrt. Gemessen wird vom Nockboden (wo die Sehne anliegt) bis zum sichtbaren Ende des Schafts, das, was hinter der Spitze oder dem Insert (bei Carbonpfeilen) ist.

Als Nächstes kommt das Spitzengewicht. Wenn der Pfeil gestaucht wird, wirkt die Spitze am vorderen Ende als träge Masse, quasi wie ein Gegengewicht. Je geringer das Spitzengewicht, umso geringer ist diese Kraft.

Die AMO-Tabelle wurde vor vielen Jahren erarbeitet, doch inzwischen hat sich einiges getan. Es wird immer schwieriger, Bögen, Sehnen etc. noch einzuordnen. Pfeilauswahltabellen waren Sache der Schafthersteller (manche mit dem Angebot eines Online-Shaft-Selectors). Mittlerweile wird dies durch Bogenhersteller ergänzt, weil die alten Schubladen-Einteilungen nicht mehr so recht passen.

Schützenspezifische Auswirkungen

Kommen wir nun zum Schützen selbst. Die Auszugslänge, welche die Kraft auf den Fingern bestimmt, könnte man auch hier einsortieren – wenn es Roboter wären, die hier mit Pfeil und Bogen hantieren. Es gibt eine Reihe von schwer konkretisierbaren Einflussfaktoren, die auf den Pfeil wirken. Man hat vielleicht gar nicht die Auszugslänge – oft auch nicht dauerhaft – welche man gemessen hat. Da kommt das Ego und größere Streckung hinzu, wenn gemessen wird, was dann aber nicht der normale Auszug sein muss. Auch kann sich das Zuggewicht (über den Auszug) mit der Zeit erhöhen, besonders wenn der Neueinsteiger entsprechende Kraft aufgebaut hat. Hier wirds dann besonders dumm, denn es könnten bald längere Pfeile gebraucht werden, was wiederum der gleichzeitigen Forderung nach einem höheren Spine widerspricht. Also Pfeile etwas länger, und härter im Spine, wenn man mit dem Bogenschießen anfängt oder nach Jahren wieder einsteigt.

Nachstehend einige grobe Angaben, die aber bereits sehr helfen, sich dem idealen Pfeil zu nähern.

Korrekturwerte in Pfund

Auszugslänge

Abweichend von 28 Zoll, Bogen 40# Zuggewicht

Beispiel

Mehrauszug 1,25 Zoll

40: 20 x 1,25 = + 2,5#

Minderauszug 0,5 Zoll /

40:20 x -0,5 = - 1#

Bogentyp

Die neutrale Ausgangsbasis ist hier nicht der Primitivbogen, sondern der Langbogen (nicht deflex-reflex) mit Shelf, Mehrschichtarme, ohne Glas oder Carbonbelag.

Primitivbogen: - 5 bis - 7#

Moderner Langbogen mit deflex-reflex Wurfarmen: + 2#

Jagdrecurve (einteilig oder take down): + 4#

Glasbelag: + 4#

Carbonbelag (alleine oder in Kombination mit Glas): +3#

Hier haben wir aber eine besondere Schwierigkeit. Manche Hersteller produzieren Bögen, die Holz, Bambus, Glas und Carbon in den Wurfarmen vereinen und damit im Markt beeindrucken sollen. Ich habe mir das von einem der wohl besten Hersteller von Bögen und Wurfarmen auf diesem Gebiet mal erklären lassen, der auch über entsprechende Erfahrung und vor allem professionelle Testeinrichtungen verfügt. Da wurde sogar ein Model GL rausgebracht. GL steht für glassless (glaslos). Das waren Wurfarme aus Carbon mit dem expliziten Hinweis, dass keine zusätzliche Lage Glas verwendet wurde – als Qualitätsmerkmal! Wie auch immer, eine solche Mischung, Glas, Carbon und was noch immer dabei ist, wirkt sogar kontraproduktiv, da die Materialien nicht synchron arbeiten, ist aber insgesamt, mit Nur-Holz verglichen, immer noch effektiver. Besser wäre es jedoch, das Glas beim Carbon wegzulassen. Ein zusätzlicher Mann auf dem Tandem hilft dem Vordermann nicht, wenn er nur 20 km/h tritt und der vordere 25km/h.Wer einen Standard 28 Zoll Bogen mit nur 24 oder 25 Zoll auszieht, wird kaum einen besonderen Zusatzeffekt von Glas- oder Carboneinlagen haben.

Die Berechnungen gelten für Bögen in ordnungsgemäßem Zustand. Weiterhin geben Spitzenprodukte mehr kinetische Energie ab als Billigware. Ältere Bögen jeglicher Art verlieren an Wirkung, was durch eventuelle Leerschüsse und der damit einhergehenden Schädigung der Wurfarme noch beschleunigt wird, wie auch durch die längere Verwendung zu leichter Pfeile. Auch vermindern sich über die Zeit die Rückstelleigenschaften.

Zusätze

Bogenköcher: - 2 bis - 4#, je nach Anzahl von Pfeilen

Sehne: Fast-Flight: + 5#

FF-Plus, Dynaflight: + 7 bis + 10#.

Strangzahl größer/kleiner als empfohlen: größer (mehr Masseträgheit, langsamer) - 1# oder kleiner (weniger Masseträgheit, schneller) + 1# pro 2 Stränge. Das heißt allerdings nicht, dass man die Sehne zu dünn machen kann. Letztlich wird der Bogen mehr belastet und die Sehne kann reißen oder die Mittenwicklung wird zu dünn.

Geräuschdämpfer: - 1#

Dickere oder überlange Mittenwicklung: - 1#

Der Schütze

Die Entwicklung des Schützen hinsichtlich eines perfekten Abschusses bedarf der korrigierenden Berücksichtigung. Negative Werte sind hier aber schwer zu präzisieren. Wer typische Fehler vermeiden kann, bei Abschuss gut im Anker bleibt, die Finger sauber öffnet und dabei die Schulterspannung aufrecht erhält, bekommt mehr Energie auf den Pfeil als der Anfänger oder der ewige Schlamperer. Statt aber Pfundwerte zu korrigieren, sollte man an seiner Technik arbeiten. Ansonsten kann man da schon mal bis zu 5# abziehen.

Pfeile

Die Länge des Schafts ist korrigierend einzubeziehen, wenn sie vom 28 Zoll Standard abweicht. Messung wie vorstehend beschrieben. Korrektur 3# pro Zoll Differenz, minus wenn der Schaft länger ist, plus wenn er kürzer ist.

Spitzengewicht

Die neutrale Basis ist hier 125 Grain, Korrektur 4# pro 25 Grain. Spitze schwerer, entsprechend härteren Spine wählen, Spitze leichter, entsprechend weicheren Spine wählen.

Bei der Spinewertmessung nimmt man später am besten den fertigen Pfeil, wenn man hier allerlei Verschönerungen angebracht hat. Da kann man dann die Auswirkung von Arrow-Wraps, Verwendung von Lacken, Grundierungen, Lasuren, Beizen, Holzölen einbeziehen. Interessant ist hier dann auch der Vergleich zum Rohschaft.

2 ... 131